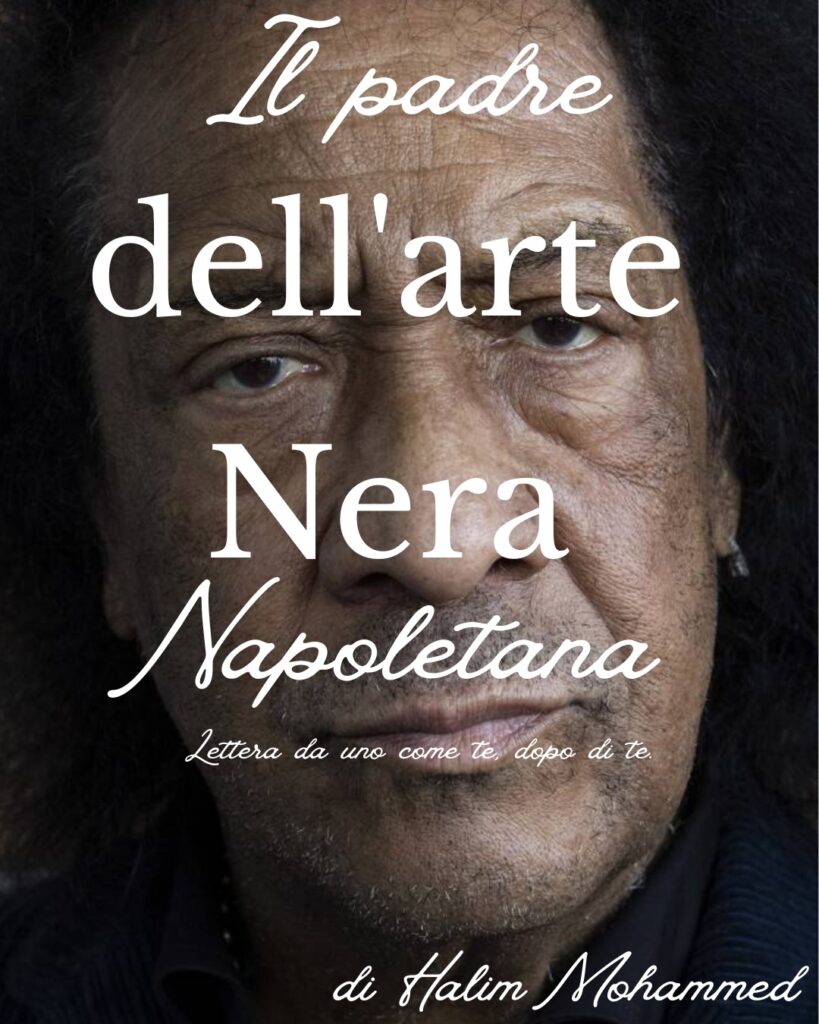

Questa settimana è morto James Senese, leggenda del Jazz, padre della musica nera napoletana, sassofonista degli ultimi. Proponiamo una raccolta di contributi su di lui dal passato e dal presente. Tra questi gli estratti della lettera “Ua’ Addo sta James?” del documentarista afro-napoletano, Halim Mohammed, sul portato e sul lascito di Senese per chi cresce, da nero, nei quartieri popolari di Napoli.

James Senese e il sassofono fiammeggiante degli ultimi

«Scusa James, ma tu perché sei ne**o?» domanda l’incauta reporter. «Pecché so fije ‘e zoccola». Figlio della guerra niro niro comm’a cche, nato il giorno della Befana del 1945 a Miano, periferia povera e malandata, da un soldato afroamericano James Smith e da una ragazza napoletana, Anna Senese. All’anagrafe venne dichiarato Gaetano (come il nonno, la sua autentica figura paterna) ma per tutti sarà James come il genitore, tornato negli States dopo l’armistizio e inseguito per poco da lettere e cartoline. Da bambino Gemmsiello (il vezzeggiativo coniato dal nonno) ha dovuto combattere pregiudizi d’ogni genere, razziali e culturali, e ha cercato una realizzazione, sentendo subito vicino quel mondo giovanile delle sette note in subbuglio che voleva provare a cambiare un mondo «spuorco e ingiusto».

Il sax regalato dalla madre, i primi complessini alle feste liceali (Gigi e i suoi Aster, Vito Russo e i 4 Conny) e nei locali americani dell’angiporto. Non era solo la carnagione scura o il forte interesse per la cultura statunitense a testimoniare la sua diversità da figura carismatica, alto e magro, con la massa rotonda di capelli crespi che incorniciano il viso, alla Jimi Hendrix anche se studiava John Coltrane («somiglia proprio a mio padre») e Miles Davis, dalla mattina alla sera, cercando un suo linguaggio originale. «Nella musica ho condensato tutte le mie angosce, le mie paure, soffiandole via, letteralmente. Ho capito che potevo liberarmi di tutti i problemi, che potevo scacciare i timori che attanagliavano la mia anima. Sono di famiglia modesta, per non dire povera. Suonando decisi che avrei voluto parlare degli ultimi, di quelli che non ce la fanno, di quella parte di popolo che vive a testa bassa per portare a casa la pagnotta; ma avrei anche voluto parlare di amore e rispetto per le persone».

Leggi l’articolo di Flaviano De Luca su Il Manifesto.

“Ua’ Addo sta James?” – Estratti dalla lettera a Senese del documentarista Halim Mohammed

“Essere nero a Napoli è una partita truccata, un patto con il diavolo che firmi senza neanche accorgertene. Ti vendi un pezzo alla volta, baratti il rispetto di te stesso per un posto nel quadro, anche se resti sempre fuori fuoco. E se lo fai senza una madre, senza qualcuno che possa condividere con te la distorsione costante del tuo riflesso, allora non vivi. Sopravvivi. O forse nemmeno quello. È un lento morire ogni giorno, una dissolvenza programmata.

Avevo dieci, forse undici anni. Troppo piccolo per capire, troppo grande per non sentire. La maestra mi guardò con un sorriso che aveva il sapore del veleno e mi disse: “È troppo bello sentire un ne*retto parlare napoletano.”

La N-word mi scivolò addosso come acqua sporca. Ancora non sapevo che un giorno mi avrebbe lacerato vivo. La battaglia era lontana anni luce. Poi aggiunse: “Mi ricordi James Senese.” James chi? Chi cazzo è James? Non sono solo, allora? C’è stato qualcuno prima di me?

Ma non fu sollievo. Fu orrore. Brutale, come uno schiaffo a tradimento. Fino a quel momento ero l’errore speciale, la scimmia ammaestrata che parlava dialetto e faceva ridere i grandi. Adesso nemmeno quello. Non ero più l’unico. Mi avevano tolto anche quell’illusione. E così il mio rapporto con James Senese nasce presto, e nasce con l’odio. Perché non volevo essere il suo riflesso. Non volevo sentire la sua voce come un’eco della mia. Lo respingevo, lo maledicevo, come si odia il destino che ci inchioda. Poi l’ho capito. L’ho sentito nella pelle, nel sangue. James era l’unica forza che mi restava. Il primo di una stirpe che non aveva radici.

[…]

E tra il cappio e la morte c’è una sedia da spostare. Se la prendi a calci e non si muove, vuol dire che qualcuno la tiene ferma. Io lo so bene. Ci sono giorni in cui la guerra è solo restare in piedi, giorni in cui il rispetto si deve mendicare con i denti serrati. In quei giorni, nelle ore più buie, quando ogni sguardo pesa, quando il fiato si fa corto e il corpo diventa colpa, la sedia non cade perché le sue note la reggono.

James è un artista? Sicuramente. Ma chiamarlo solo così mi sembra un insulto. Un ridurlo a cornice, a categoria. No, James è la nostra crepa nel muro. È la voce di chi non dovrebbe averne, è lo strappo nel sipario della città. Se sei infinitesimale in una società che nemmeno contempla la tua esistenza, se sei subalterno nel senso più viscerale della parola, allora alzare la testa e poter cantare a squarciagola è già un atto rivoluzionario.

Mettere le cuffie e camminare senza paura, guardare dritto davanti a me senza abbassare lo sguardo, senza mordermi la lingua—questa è la vittoria che James ci ha donato. La vittoria dei Ne*ri napoletani.”

Leggi la lettera intera di Halim Mohammed su Instagram.

James Senese intervistato da Gigi Marzullo

“La parte finale dell’intervista fatta a James Senese dove Marzullo si ostina a fargli dire cose che non vuole, ma che poi James dice realmente come la pensa. Un vero NAPOLETANO del Popolo”.

La posizione di James Senese sulla canzone Tammurriata Nera: “è razzista”.

“Fu la musica a far conoscere il fenomeno dei «figli della guerra»: alla festa di Piedigrotta del 1944 viene eseguita «Tammurriata nera», da quel giorno e per ottant’anni polemiche velenose e l’accusa di essere la prima canzone razzista italiana. Il dibattito è ancora aperto, ma di sicuro è una canzone che va oltre cuore, fiori, amore e che si occupa di una realtà sociale che stava esplodendo nell’anno dopo la «liberazione». La storia di Tammurriata merita di essere raccontata.

Nel 1944, Edoardo Nicolardi è un dirigente amministrativo di un ospedale di Napoli, il “Loreto Mare”, come hobby scrive canzoni. Quel giorno Nicolardi, assiste a un episodio che lo colpisce: una giovane donna bianca partorisce un bambino di colore, fatto ancora inedito in una città come Napoli, ma non sa ancora che è la prima volta di una “serie” che si rivelerà lunga.

La ragazza tiene il bambino e gli dà il nome di Ciro. Quel giorno Nicolardi torna a casa e fa mandare a chiamare il suocero E.A. Mario, quello della Leggenda del Piave; in una sola notte buttano giù una canzone che già risente delle influenze della musica americana, jazz e boogie-woogie. Inutile stare qui a raccontare i versi del testo che sono famosissimi anche grazie alla versione rilanciata nel 1974 dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare che sicuramente non la riteneva una canzone razzista, anzi.

Ma invece per James Senese «figlio della guerra», non ci sono dubbi: è una canzone razzista. «Sicuro — ha spiegato più volte il sassofonista — fate attenzione, non sentite la musica, ascoltate le parole: offendono una donna bianca che fa un figlio con un nero. Insomma dice che ‘o guaglione è ‘nu figlio ‘e zoccola. Per me, la mia infanzia? Se dicessi che è stata facile direi una bugia. Dovevi conquistarti una tua dimensione e quando sei bambino non è automatico, lo devi imparare. Io mi guardavo e lo vedevo che non ero come gli altri. Figurati gli altri: “Sì niro”, sei nero; questo era».

«Sì niro», sì. In napoletano la parola negro non esiste, c’è solo nero, come appunto il «nero a metà» di Pino Daniele che parla di integrazione. Uno dei versi di Tammurriata: «Addo’ pastine ’o ggrano, ’o ggrano cresce: riesce o nun riesce, sempe è grano chello ca esce!». Dove si semina il grano esce il grano, «anche se è diverso», è sempre grano. Se Vittorio De Sica l’avesse giudicata una canzone razzista l’avrebbe mai messa in Ladri di biciclette facendola cantare ai posteggiatori in una trattoria?

James è stato un grande della musica napoletana, è lui che ha creato il «nero a metà», così ha cancellato «il figlio della guerra».”

Leggi l’articolo intero di Vincenzo Esposito sul Corriere del Mezzogiorno.

La mitica intervista di Lello Arena a James Senese nel film “No grazie, il caffè mi rende nervoso”

L’influenza di Senese sulla canzone napoletana raccontata nel libro di Pasquale Scialò

Una storia lunga e articolata, che include testi originali con traduzione a fronte, una bibliografia ragionata e un indice dei nomi dei protagonisti e delle canzoni citate.

“Nanà, Nanù, Makabù, Evviva ‘a tessera” si canta a Napoli nei primi anni Trenta: nomi esotici della canzone coloniale e grida di giubilo della propaganda fascista. Le canzonette di regime, tuttavia, non riescono per fortuna a occupare tutta la scena. Intorno alla metà degli anni Trenta non mancano infatti capolavori come Passione e, all’inizio degli anni Quaranta, gemme del genere comico come Ciccio Formaggio. È a partire dal secondo dopoguerra che la canzone napoletana sviluppa con nuove forme la sua costitutiva natura ibrida, rielaborando alla sua maniera le nuove tendenze che avanzano sulla scena musicale internazionale. Da Tammurriata nera e Pistol packin’ mama dell’immediato dopoguerra si passa agli anni Cinquanta, in cui, accanto a canzoni destinate a permanere (Sciummo, Lazzarella, Guaglione, Tu si’ na cosa grande), si inaugura il «bainait» napoletano con i suoi innesti fra tradizioni locali e matrici d’oltreoceano (Nun è peccato, Anema e core, Accarézzame!, Na voce, na chitarra e ‘o ppoco ‘e luna) e in cui Renato Carosone si fa largo prepotentemente sulla scena a tempo di boogie woogie e quick step. Poi arriva la stagione irripetibile degli anni Settanta, nella quale tendenze diverse convivono come in un arcipelago formato da isole immerse nel mare della lingua napoletana (James Senese, il rock progressive degli Osanna, il giovane music maker Pino Daniele e, negli stessi incredibili anni, la sceneggiata di Mario Merola e Pino Mauro e la nuova canzone sottoproletaria di Patrizio e Nino D’Angelo), fino ai neomelodici e ai singolari esiti del nuovo Millennio, in cui il rap e fenomeni come Liberato pongono allo studioso problemi di non facile risposta. Su questa ampia scena musicale si snoda il racconto della canzone napoletana dal 1932 al 2003, in un’appassionante narrazione che mescola costume, documenti musicali, interviste inedite, immagini, letteratura, cinema, teatro, clip.

James Senese in sala d’incisione con Pino Daniele

"Io sono figlio di un soldato americano nero e di una donna napoletana. Non sapevo chi fossi, poi ho capito: sono entrambi. Sono il suono di due mondi. Mi chiamavano “’o nir”, e pensavano fosse un insulto. Io l’ho trasformato in orgoglio, in ritmo, in vita, essere nero, per me, è portare dentro una storia di dolore e di luce. Io sono un nero napoletano. E questo non è un problema: è la mia verità. È sapere che la pelle parla, anche quando stai zitto. Io sono un napoletano nero. Sono figlio del sangue e del mare."

James Senese

Rest in Power.